【レビュー】今まで『サラダマスター』のこと誤解してたわ

野菜不足な現代人のためのボードゲーム、がキャッチコピーの『サラダマスター』

レビューを見てると

「野菜の知識が身につく!」

「遊びながら勉強になる!」

というのが多かったので

「なんかそういう知育系のボードゲームなんだな」って思っていました

そんなことないですか?

まぁ、それは確かにそう

身になるのは間違いじゃない

本当に野菜のデータを使ってるからね

でもね、『サラダマスター』はそれだけじゃないんですよ

ボードゲーマーが真剣(ガチ)で遊んだら

読み合いや駆け引きがめちゃくちゃアツいゲームでした

ぼくと同じように「知育系ボードゲームなんだな」って思っていた人、誤解してますよ!

『サラダマスター』ってどんなゲーム?

ルールがわからないと面白い部分が伝わらないと思うので簡単に説明しますね

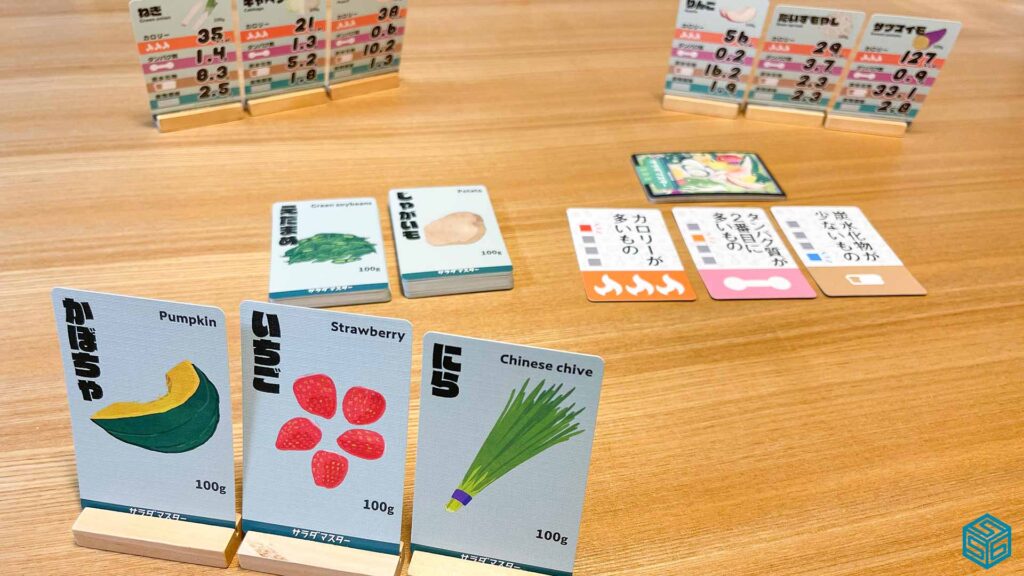

『サラダマスター』は、お題に合った野菜カードを出した人がポイントを獲得するカードゲームです

お題には

- カロリーが1番多いもの

- 食物繊維が2番目に多いもの

- タンパク質が1番少ないもの

みたいにいろんな種類があります

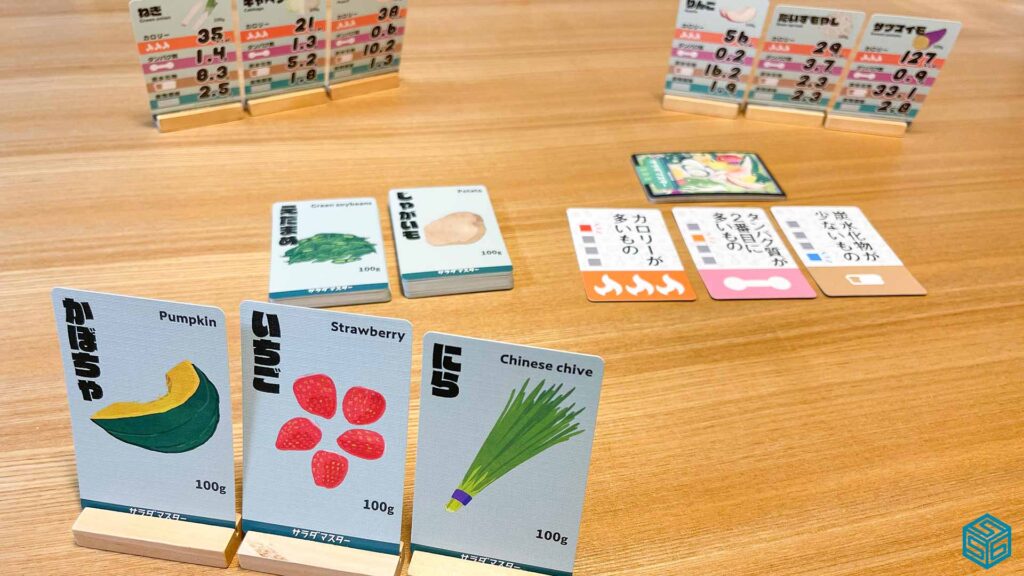

カードは両面になっていて、ウラ面には野菜のイラストが、オモテ面にはその野菜の成分が書いています

ゲーム中は自分の持っているカードのオモテ面は見れません

付属のカードスタンドを使い、自分のカードのオモテ面を見えないようにして遊びます

他のプレイヤーのオモテ面は見れるし、成分について何か言ったり嘘をついたりしてもオッケーなんです

先を見越した勝負がアツい

2ラウンド目以降は、

お題カードの補充

↓

野菜カードの補充

↓

親がお題カードの決定

の順でゲームが進みます

親プレイヤーは場にある3枚のお題カードの中から1枚選び、どのお題で勝負するか決めます

ここがすごく悩ましくて面白いんです

毎回勝ち続けるってのはやっぱり難しくて、かと言って無駄になりそうな野菜カードも取りたくない

ならどうするか

今回の勝負はしゃがんで、次のお題に有利そうなカードを取っておくんですよ

何回か遊ぶと「カロリーが強い野菜」をうっすら覚えてたり「キャベツは食物繊維が多かったよな……?」みたいな基礎知識のおかげで、当てずっぽうな数字比べからだんだん戦略性のあるゲームに成長していきます

お題を決めるのも全員がカードを取った後なので、勝てそうなお題はどれか、を考えながら選ぶのも内心ハラハラして楽しめます

一時的に共闘っぽくなる展開も面白い

3ポイント先取したプレイヤーがサラダマスター、つまり勝者になります

運よく3連勝、ってのもなかなかできるものじゃありません

なぜなら、独走状態のプレイヤーは狙われやすいから

『サラダマスター』は他のプレイヤーのカード情報は自由に発言して良いのです

敵同士なのに成分の情報を教えあって、勝たせないように共闘してくるなんて事もあるんです

ここもまた面白いんですよ

手札は3枚、1ラウンドで使うカードは1枚なので

相手のカードの情報を言いすぎると、次の勝負に影響するところまでベラベラ喋ってしまう場合があります

(このラウンドでは共闘するものの、最終的には自分が勝ちたいからあまり情報を出したくない……

でもある程度は言わないとトップにそのまま3勝されてしまうかも……)

みたいに心理戦の面でもめちゃくちゃ楽しめました

『サラダマスター』まとめ

野菜に関する知識をフル稼働させて予測したり、他のプレイヤーのカードから判断したり、めちゃくちゃ楽しく真剣勝負できました

言いすぎないように情報を出し合うのも、すごくボードゲームらしい頭の使い方ができて楽しかったです

このルールは確かに野菜がテーマなのがすごくしっくりくるし、遊び込んで成分を覚えてしまっても身になる

だから「野菜の知識が身につく」って紹介してしまうけど、知育効果うんぬんの前にゲームとして面白い!

ぼくと同じように『サラダマスター』を誤解していた人は遊んでみてください